Exacerbée par les violences policières, une vague de protestations au Népal s’est transformée en une insurrection spontanée qui a culminé le 9 septembre 2025 avec le renversement du gouvernement. Pour faire suite à notre entretien avec Black Book Distro de Katmandou, nous avons cherché à mieux comprendre le contexte qui a conduit à la révolution et les formes qu’elle a prises auprès d’une journaliste népalaise actuellement basée au Portugal, Ira Regmi.

Le 8 septembre 2025, le Népal a connu une révolution lorsque des milliers de jeunes, principalement issus de la génération Z, sont descendu·es dans la rue pour manifester. Cette action collective a été réprimée brutalement par l’État, entraînant un massacre de manifestant·es et d’étudiant·es vêtu·es de leur uniforme scolaire et issu·es de la classe ouvrière. Le bilan actuel s’élève à 74 morts, dont trois policiers et environ 10 personnes incarcérées.

La cause plus large du mouvement trouvait ses racines dans l’opposition à la corruption ; elle peut être comprise comme l’aboutissement des mouvements « Enough is Enough » (Ça suffit / Trop c’est trop) menés par les jeunes en 2019. Le catalyseur immédiat de cette action est apparu quand des militant·es de la génération Z ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux dénonçant la consommation somptuaire des enfants des élites politiques, arguant que ce mode de vie était subventionné par les fonds publics. Le hashtag #Nepobaby a rapidement gagnée en popularité sur les plateformes numériques et la censure qui s’en est suivie de la part du gouvernement, en bloquant notamment 26 plateformes de réseaux sociaux, a provoqué des manifestations généralisées. Seules cinq plateformes autorisées sont restées accessibles : Viber, TikTok, Nimbuzz, WeTalk et Popo Live. Les créateurs et créatrices de contenu ont signalé que TikTok et d’autres plateformes supprimaient activement toutes critiques anti-gouvernementales. Cette répression a intensifié la prise de conscience, poussant les organisatrices et organisateurs à exploiter d’autres canaux de communication et à contourner la censure étatique en utilisant des VPN, accélérant ainsi la mobilisation au-delà de la capacité du régime à la réprimer.

Dans un acte solennel qui a marqué le début de la justice révolutionnaire, le gouvernement provisoire nouvellement formé, dirigé par le Premier ministre Sushila Karki, a officiellement déclaré que les manifestant·es tombé·es pendant les manifestations étaient à présent des martyrs de cette lutte. L’État a rendu hommage aux défunt·es lors d’une cérémonie officielle et nationale de crémation et a proclamé le 17 septembre comme étant une journée de deuil national. Leur sang a sanctionné la naissance d’un nouveau Népal, et leur mémoire inspirera à jamais les transformations révolutionnaires à travers le monde. Cependant, le peuple a clairement fait savoir que les commémorations à elles seules ne suffisaient pas et que la responsabilité de l’État dans les violences perpétrées restait non négociable.

Le mouvement de la génération Z au Népal représente d’une part une rupture fondamentale avec l’accord politique post-2006 qui gouvernait le pays depuis l’abolition officielle de la monarchie et d’autre part, incarne une opposition majeure face aux fondements structurels de la corruption institutionnelle au Népal.

Cet article examine les conditions matérielles qui ont conduit à cette mobilisation massive et s’interroge sur les questions constitutionnelles, politiques et sociales qu’elle a soulevées. Des explications détaillées sur le déroulement exact des événements sont également disponibles dans les récits de journalistes indépendant·es et de créatrices et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

Photo de Sulav Shrestha

Violence d’État, réponse révolutionnaire et le capital pris pour cible

Comme toujours, la violence est venue de l’État. Le gouvernement a exacerbé les manifestations pacifiques par une répression brutale, tirant sans discernement sur la foule, tirant à balles réelles directement dans la tête ou la poitrine de jeunes vêtu·es de leur uniforme scolaire. Cette brutalité, qui a causé le plus grand nombre de morts en une seule journée de manifestation au Népal, n’était pas un cas isolé. Elle représentait la violence systématique par laquelle l’État népalais a maintenu son pouvoir ces dernières années, réprimant régulièrement toute forme de dissidence par la force létale.

Le lendemain, la colère accumulée par la population s’est manifestée sous la forme d’actions directes contre les symboles et les infrastructures du pouvoir et du capital. Les manifestant·es ont pris pour cible les institutions publiques, notamment le Parlement, les bâtiments administratifs du gouvernement, la Banque centrale et la Cour suprême. Les domiciles et entreprises des élites politiques et économiques ont également été visés de manière ciblée. La vallée de Katmandou s’est revêtue d’une épaisse fumée noire lorsque les manifestant·es ont donné libre cours à leur rage révolutionnaire, incarnant le slogan « brûlons tout » et transformant ainsi l’horizon de la capitale en une véritable carte postale aux allures de défi.

Parmi les entreprises visées, le groupe Choudhary, NCELL et la chaîne de supermarchés Bhatbhateni ont subi des dommages importants, avec notamment 12 des 24 magasins Bhatbhateni qui ont été entièrement détruits. Les magnats des affaires ont rapidement publié des déclarations soulignant leur résilience, mais il est à noter qu’ils n’ont fait preuve d’aucune introspection significative quant aux raisons pour lesquelles ils ont été spécifiquement pris pour cible par la colère populaire.

Le ciblage généralisé de la classe millionnaire népalaise, associé aux objections libérales contre la destruction de biens, montre l’importance d’une analyse anticapitaliste radicale dans le cadre de ce soulèvement historique. Les industriels pris pour cible par les masses d’individus sont clairement identifiés et exposés comme étant les ennemis de classe de la jeunesse révolutionnaire, car leur richesse repose sur l’exploitation et la corruption. La dynastie des Choudhary est accusée d’avoir dissimulé des actifs dans des paradis fiscaux au Panama, d’avoir orchestré des fraudes à l’assurance et d’avoir illégalement saisi des usines appartenant à l’État. De même, Min Bahadur Gurung, propriétaire de l’empire Bhatbhateni, a participé au vol de terres publiques et s’est rendu coupable d’une fraude à la TVA d’un montant total avoisinant les 1 milliard de roupies népalaises. NCELL a été impliqué dans le plus grand scandale de fraude fiscale et de blanchiment d’argent du pays. L’imbrication entre le capital privé et l’appareil politique corrompu du Népal, où la richesse achète la politique et la protection, exige un examen critique implacable, tout comme l’immoralité fondamentale d’une telle accumulation obscène de richesses.

Si des provocateurs contre-révolutionnaires ont sans aucun doute participé à ces événements et méritent une analyse et une enquête rigoureuses, une grande partie des destructions de biens publics et privés résultait d’une véritable indignation populaire. Les demandes urgentes d’apaisement après la démission du Premier ministre étaient critiques, d’autant plus que des preuves concluantes confirment désormais que des factions violentes pro-monarchistes et du parti traditionaliste ont délibérément provoqué la plupart des troubles pendant la seconde moitié de la journée du 9 septembre.

Cependant, nous avons également été témoins d’une inquiétude bourgeoise indéniable face aux dégâts matériels, ce qui témoigne du caractère classiste de ces critiques. La tendance libérale à assimiler la destruction de la propriété capitaliste à des violences contre les personnes constitue une profonde méconnaissance de la pratique révolutionnaire et masque le véritable nature des violences commises contre le peuple népalais.

Photo de Sulav Shrestha

Le spectre de la corruption

Comme l’écrit le journaliste indépendant Pranay Rana dans son bulletin d’information Kalam Weekly, « la campagne reflétait une frustration plus généralisée à l’égard du statu quo » et trouvait son origine dans la nature systémique de la corruption publique au Népal. Parmi les principaux exemples de scandales de corruption, on peut citer l’enregistrement frauduleux de citoyen·nes népalais·es en tant que réfugié·es bhoutanais pour leur réinstallation dans un pays tiers, les irrégularités dans l’attribution de contrats pour la construction de l’aéroport international de Pokhara, le transfert systématique de terres publiques à des entités privées et le scandale de la distribution d’électricité, dans le cadre duquel les autorités ont fourni une alimentation électrique ininterrompue à des intérêts commerciaux tout en soumettant le population à des coupures de courant pouvant aller jusqu’à 18 heures par jour.

Mais la question de la corruption ne se limitait pas seulement aux scandales impliquant des personnalités politiques de premier plan. La corruption imprègne la société civile à travers la normalisation des pots-de-vin dans tous les milieux professionnels et la distribution systématique des nominations institutionnelles, allant des postes ministériels aux postes au sein des rectorats d’université, sur la base de réseaux de favoritisme plutôt que du mérite. Ces conditions ont entraîné une profonde aliénation parmi les individus. Dans les sphères professionnelles, industrielles et bureaucratiques du Népal, la corruption érode la société comme la rouille ronge le métal.

L’ancienne administration dirigée par KP Oli a encore accéléré cette aliénation en affichant des tendances de plus en plus autoritaires, masquées par une rhétorique hypernationaliste. Pendant ce temps, les soi-disant partis d’opposition se sont entendus avec les partis au pouvoir pour mettre en place un système de gouvernance à présidence tournante, un arrangement cynique dans lequel ils ont convenu de se partager à tour de rôle le pouvoir exécutif du pays, vidant ainsi de son sens toute prétention à la démocratie.

Photo de Sulav Shrestha

La pratique révolutionnaire face à la crise constitutionnelle

La tension entre le constitutionnalisme bourgeois et la nécessité révolutionnaire est apparue comme la contradiction centrale de cette lutte. Une génération d’activistes, principalement composées d’adolescent·es et de jeunes adultes d’une vingtaine d’années, a été confrontée à de profondes questions constitutionnelles en l’espace de quelques jours, tandis que les juristes établis ont largement rejeté les impératifs révolutionnaires comme étant fondamentalement inconstitutionnels.

La Constitution népalaise, elle-même issue d’un mouvement de masse, bien que mené par des partis politiques, représente la cristallisation d’un compromis politique qui a établi un ordre démocratique formel. Cependant, ce cadre constitutionnel trahit l’imagination limitée de ses architectes, qui étaient pour la plupart des membres des partis politiques traditionnels ainsi qu’une élite intellectuelle qui n’avait peut-être jamais envisagé (ou avait bien imaginé et voulu éviter à tout prix) un scénario dans lequel la légitimité populaire pourrait se détourner de leur pouvoir. Par conséquent, le document ne prévoit pas de modalités pour la mise en place de gouvernements par intérim lorsque les conditions politiques l’exigent. Cette absence structurelle révèle que la fonction première de la Constitution était de réguler la concurrence entre les élites plutôt que de faciliter une véritable souveraineté populaire.

L’une des causes fondamentales de cette révolution a été l’érosion totale de la confiance dans les pouvoirs exécutif et législatif. Or, toute voie strictement constitutionnelle, telle que définie par les élites juridiques, impliquerait nécessairement le pouvoir législatif, c’est-à-dire l’institution même dont la dissolution était l’une des principales revendications révolutionnaires. Telle qu’elle est rédigée, la Constitution donne la priorité aux tentatives de formation d’un gouvernement au sein du Parlement existant, en combinant certaines des étapes suivantes : 1) Plus de 50% des parlementaires soutiennent la dissolution, 2) Soit une session parlementaire formelle, soit l’exécutif recommande la dissolution au président. La réalité empirique a toutefois rendu ces voies impossibles. Le pouvoir exécutif et la plupart des 275 membres du Parlement étaient impliqués dans des formes d’exploitation et de corruption systématique, liés par leur loyauté de classe à l’establishement politique parasitaire que les individus avaient renversé à juste titre.

En conséquence, le mouvement a avancé une interprétation de la légitimité constitutionnelle qui remettait en cause le monopole de la classe dirigeante sur sa signification, donnant aux individus les pouvoir de mettre en place un gouvernement intérimaire tout en dissolvant le Parlement. De jeunes juristes ont correctement identifié plusieurs voies d’interprétation permettant de mettre en place un gouvernement intérimaire sans abandonner complétement la Constitution. Ils et elles ont rappelé aux individus et aux avocat·es chevronné·es que la Constitution existe pour servir le peuple et non l’enfermer dans un système corrompu.

Le travail opportun d’éducation publique et de sensibilisation mené par l’avocat Ojjaswi Bhattarai, en collaboration avec un groupe d’autres jeunes universitaires et d’influenceuses et influenceurs sur Internet, a permis au mouvement de maintenir la continuité constitutionnelle. Ils et elles ont défendu ces interprétations en invoquant une doctrine qui permet de rendre temporairement inopérantes (ou « éclipsées ») certaines parties spécifiques d’une constitution lorsque des circonstances extraordinaires rendent leur application normale impossible. Ils et elles ont également fait valoir que, puisque la révolution reflétait sans ambiguïté la volonté collective des individus, cette volonté pouvait prévaloir sur d’autres impératifs juridiques formels. Il ne fait aucun doute que le mouvement a clairement démontré le mandat populaire en faveur de la formation d’un gouvernement intérimaire et de la dissolution du Parlement, fondant ainsi sa réinterprétation constitutionnelle sur une véritable légitimité démocratique.

Des écolier·ères passent devant les restes calcinés d’un bus à Katmandou le 15 septembre 2025, jour de la réouverture des écoles. Photo de Narendra Shrestha.

Expérimentations démocratiques et la lutte pour le contrôle du discours

Ces discussions juridiques et stratégiques se sont principalement déroulées dans des espaces numériques, donnant lieu à des formes sans précédent de pratique démocratique. Plus de 120 000 jeunes népalais se sont mobilisés via Discord pour désigner collectivement le candidat au poste de Premier ministre par intérim – une expérience radicale de démocratie directe dans laquelle les individus ont créé de nouvelles formes d’organisation au-delà des contraintes des structures politiques bourgeoises. Après la nomination de Sushila Karki, des collectifs de jeunes ont organisé des réunions publiques afin de tracer la voie à suivre.

À l’heure actuelle, plusieurs groupes s’unissent pour formuler un programme révolutionnaire officiel assorti de revendications concrètes et des moyens nécessaires pour mettre en place de nouvelles institutions responsables qui servent véritablement les intérêts des individus. Il existe également des groupes anarchistes qui s’efforcent de renforcer la solidarité au sein de la gauche népalaise et s’engagent à s’organiser en dehors des normes hiérarchiques traditionnelles.

Cette expérimentation démocratique via les plateformes numériques a posé des défis, même pour les révolutionnaires, notamment concernant la surveillance étatique, la répression numérique, l’infiltration et la tendance de ces plateformes à devenir des machines de propagande qui détournent la volonté exprimée par le peuple. Cet exercice a constitué une rupture si fondamentale avec les normes démocratiques libérales que les participant·es ont naturellement connu une certaine désorientation au départ.

De plus, comme le soulignent les rédacteurs et rédactrices de la newsletter Cold Takes by Boju Bajai, les médias traditionnels ont eu beaucoup de mal à interpréter ces événements, car de nombreux journalistes chevronné·es ne connaissaient même pas les bases de plateformes numériques telles que Discord. Alors que Kantipur TV continuait à diffuser ses programmes malgré l’incendie de son siège social, les conglomérats médiatiques ont également révélé leur caractère de classe en continuant à couvrir des formations politiques obsolètes, sans comprendre que les conditions matérielles du discours avaient fondamentalement changé du jour au lendemain.

Un contraste est apparu entre la conscience révolutionnaire qui se développait chez les jeunes sur Discord et Instagram et les tendances réformistes qui prévalaient sur des plateformes telles que Facebook et Twitter. La bourgeoisie et les générations plus âgées, qui avaient monopolisé le discours politique pendant des décennies, ont été déconcertées par cette transformation, incapables de comprendre que leur hégémonie sur l’expression politique avait été définitivement brisée.

Dans le même temps, si cette révolution numérique a amplifié les voix des jeunes, auparavant marginalisées, elle a également été source d’exclusion, laissant de côté les générations plus âgées et celles qui n’ont pas accès à la technologie.

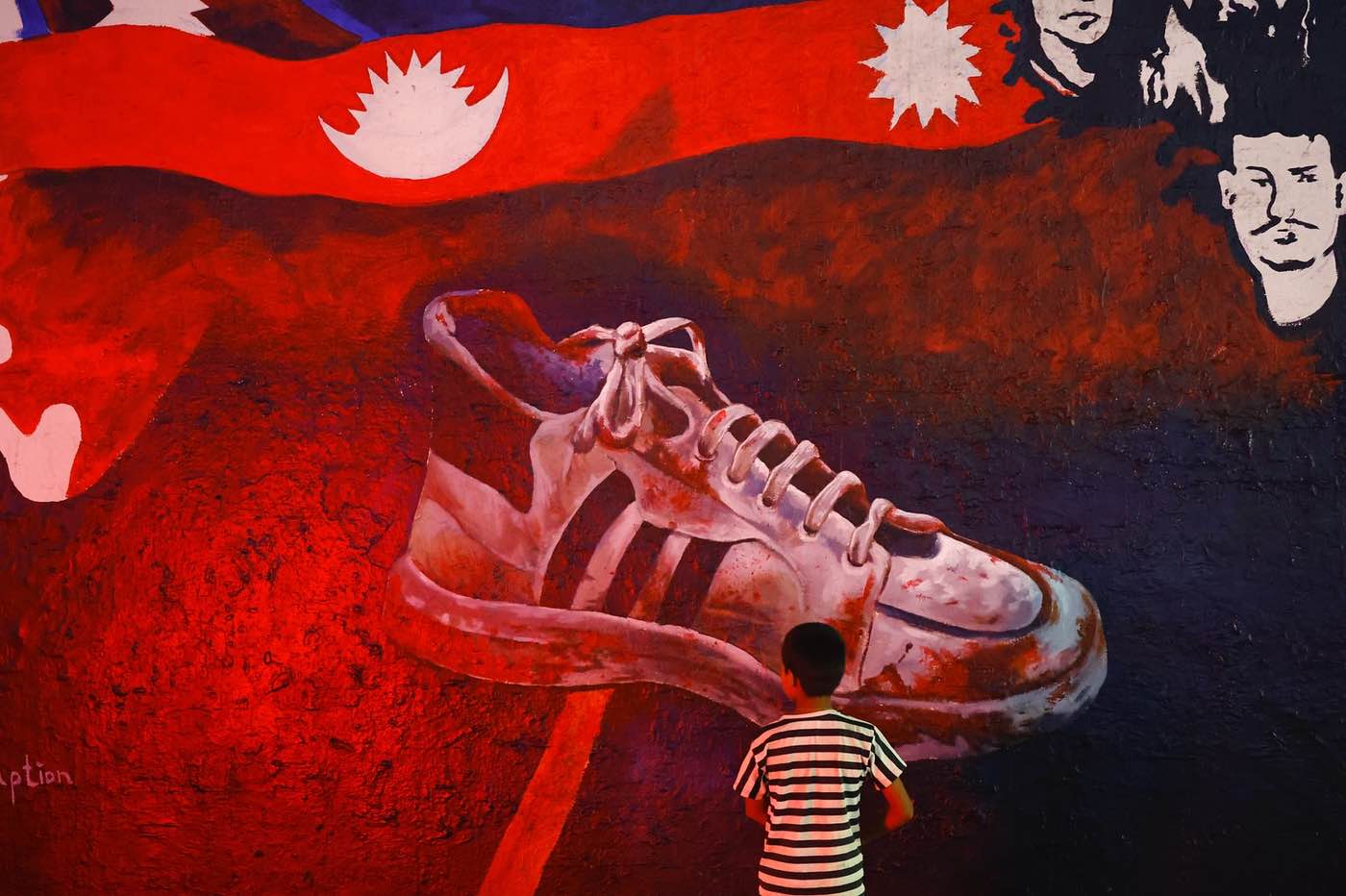

Un garçon regarde une fresque murale réalisée par les artistes Riddhi Sagar et Somic Shrestha, représentant la chaussure blanche de Prakash Bohara, 28 ans, abattu lors des manifestations au Népal. Photo de Skanda Gautam et Sahana Vajracharya.

L’inclusion radicale signifie classe, caste et genre

Si ce mouvement révolutionnaire a représenté une rupture significative dans l’ordre politique, des éducatrices et éducateurs et autres militant·es tels qu’Ujjwala Maharjan, Anjali Shah et Tasha Lhozam ont souligné qu’il restait incomplet tant qu’il ne s’attaquait pas aux contradictions fondamentales liées à la caste, à la classe sociale et au genre qui structurent la société népalaise.

Critiquer la corruption sans remettre en question l’immoralité inhérente à l’accumulation du capital revient à confondre les symptômes avec la maladie. La classe politique actuellement critiquée pour son népotisme et sa corruption a inévitablement tenté de blanchir sa fortune obscène en la présentant comme légitimement acquise, avec l’aide de l’économie orthodoxe bourgeoise. Cette manœuvre contre-révolutionnaire ne peut réussir que si le mouvement révolutionnaire ne parvient pas à affronter la vérité dérangeante selon laquelle de nombreuses aspirations au sein de ses propres rangs restent contaminées par les fantasmes capitalistes d’avancement individuel dans les structures existantes. Sans une critique du capitalisme lui-même, ce moment révolutionnaire risque de sombrer dans un simple réformisme.

Une conscience véritablement révolutionnaire doit synthétiser l’anticapitalisme et l’opposition militante aux hiérarchies de castes et à l’asservissement patriarcal, tout en défendant une perspective abolitionniste. Nous ne devons jamais oublier que parmi les défunts figuraient des jeunes incarcérés dont la mort aux mains des forces de l’État alors qu’ils tentaient d’échapper à des conditions de détention brutales constitue un meurtre de classe. Le concept même de centres de détention pour mineurs représente l’individualisation des problèmes sociaux. Le crime lui-même doit être compris non pas comme un échec moral individuel, mais comme le résultat prévisible des conditions matérielles créées par les relations sociales. La volonté de réhabiliter les institutions de violence étatique – illustrée par celles et ceux qui se sont empressé·es de restaurer les infrastructures policières – révèle une contamination idéologique persistante issue de la politique de respectabilité. L’humanisme révolutionnaire exige l’abolition, et non la réforme, de ces institutions carcérales.

Enfin, la prolifération spontanée de drapeaux trans et queer sur le serveur Discord a révélé le caractère progressiste latent du mouvement. Ce mouvement, bien qu’il présente un front uni, contient en son sein des expériences matérielles diverses : peuples autochtones, communautés opprimées par le système des castes et minorités sexuelles dont les formes spécifiques d’exploitation doivent être articulées dans un programme révolutionnaire cohérent. Les éléments historiquement privilégiés du mouvement – les jeunes cisgenres, hétérosexuels, masculins et issus des castes supérieures – doivent s’engager dans une autocritique implacable concernant leurs privilèges accumulés. Ce n’est que grâce à ce processus qu’une avant-garde anticapitaliste intersectionnelle pourra émerger de ce moment historique de radicalisation massive.

Les prochaines élections exigent que le peuple népalais se rallie derrière un parti non traditionnel qui défend véritablement la vision révolutionnaire de la génération Z et s’oppose directement à l’appareil politique en place. Ce n’est qu’en obtenant la majorité parlementaire que les jeunes pourront se libérer d’un paysage politique corrompu. Si cette majorité n’est pas atteinte, le Népal risque de rester sous la domination de la même classe dirigeante pendant encore plusieurs décennies.